国家権力による人権侵害を規定した立法府

昭和41年6月30日 借地法等の一部を改正する法律 法律第93号

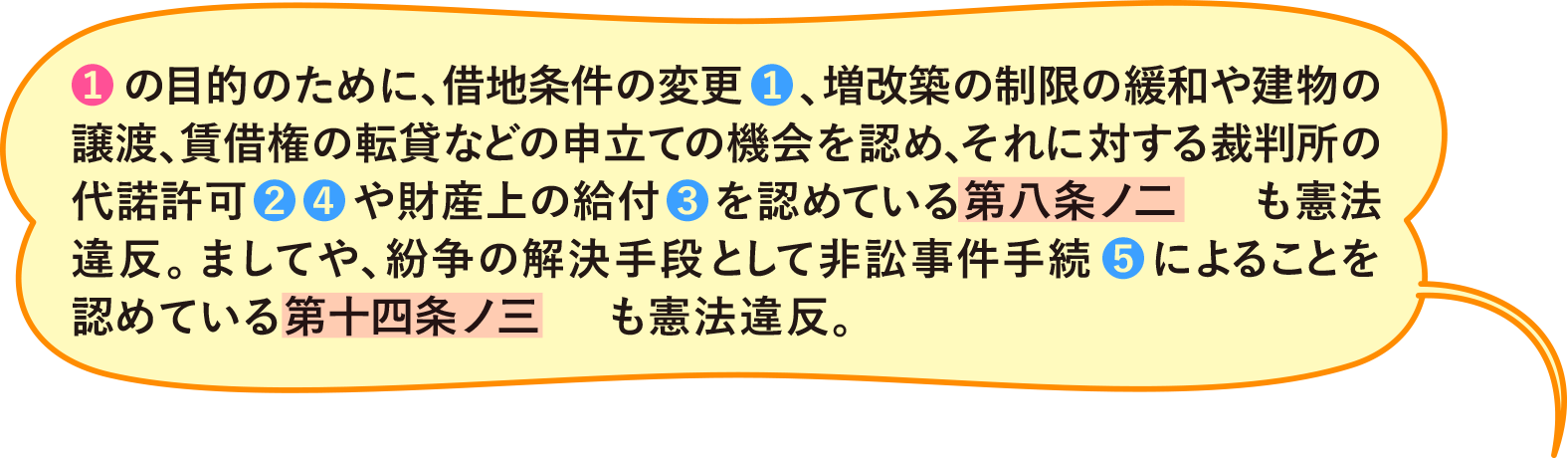

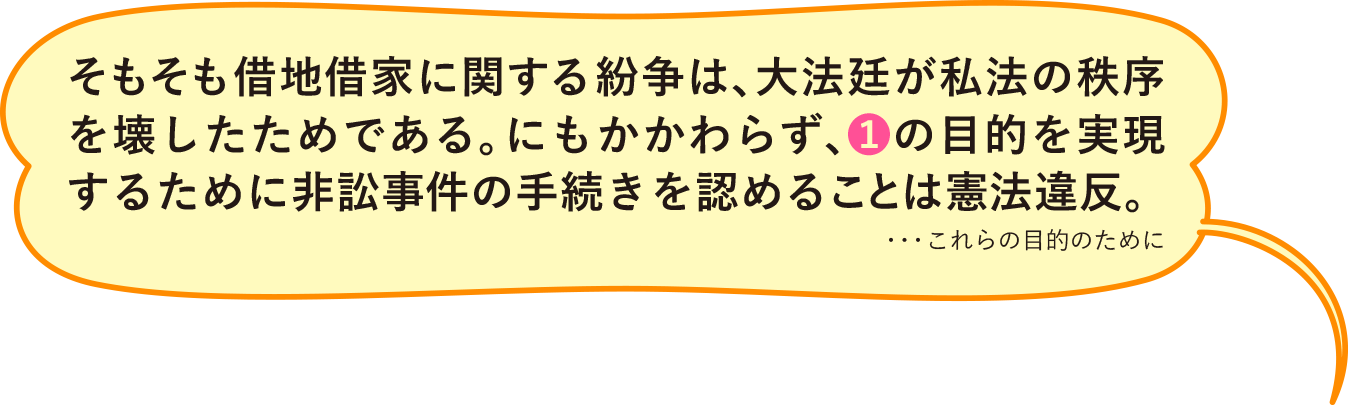

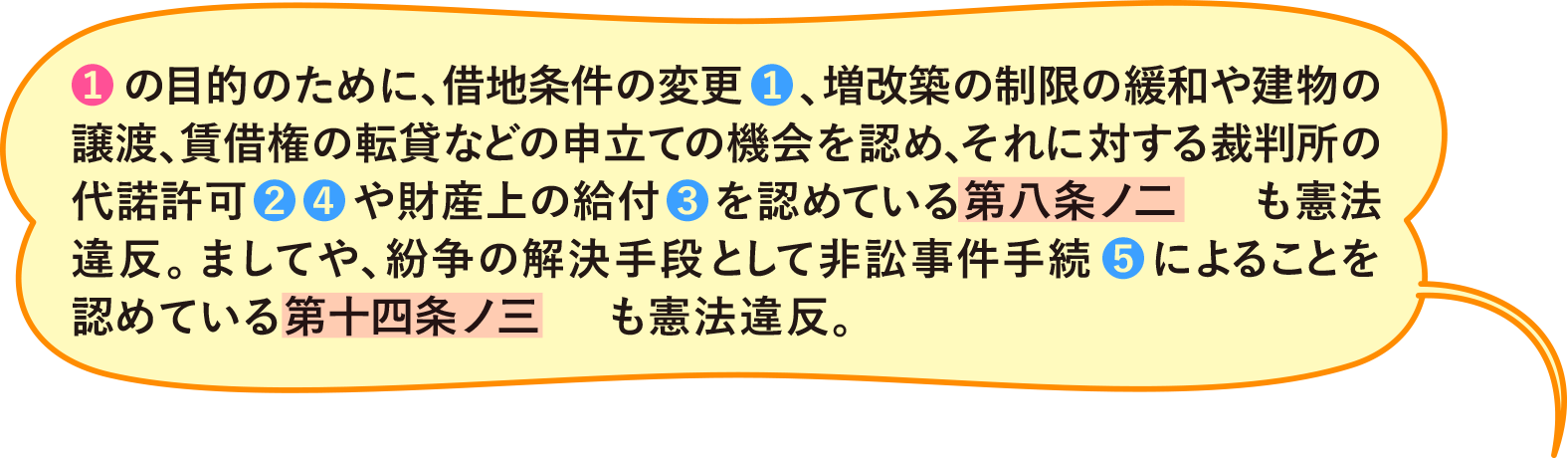

昭和41年の借地法等の一部改正(以後、法改正)は、先の大法廷判決を前提に、❶ 土地の合理的利用の促進および ❷ 借地借家に関する紛争の防止を目的に行われた。

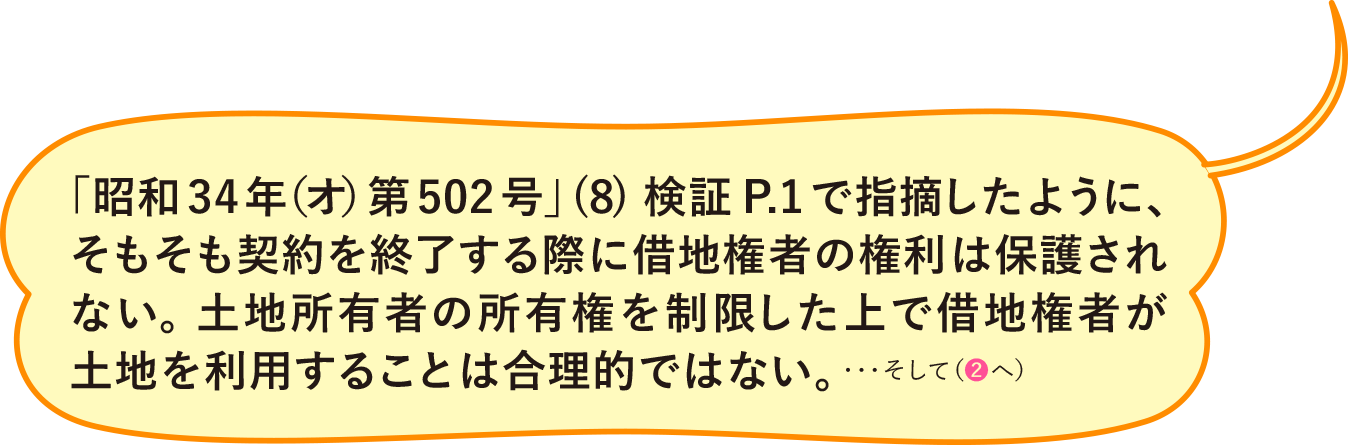

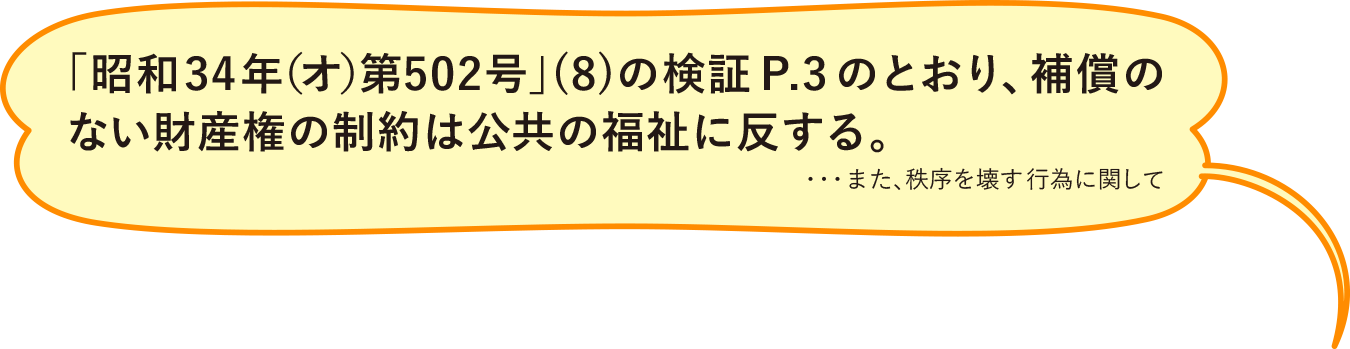

しかし、これは先の検証のとおり、土地所有者の所有権を制限した上で借地権者が土地を利用することは合理的とは言えないばかりか、裁判所が賃貸人の財産権を制約し、賃借人の利益だけを不当に保護する立法であり憲法違反である。

以下では、大法廷判決を検証し修正しなかった法改正の審議過程(国会会議録)と各条項について検証する。

検証のまとめ

以上の検証のとおり、「昭和34年(オ)第502号」(8)がゆがめた借地法の解釈・適用を前提に、土地の合理的利用の促進および借地上の建物の取引の円滑化を実現すべく借地法等の一部を改正した。

しかし、契約終了の機会を奪い私法の秩序を壊した大法廷判決を検証・修正することなく、「土地の最高度の利用」という名目のもとに国家権力が賃貸人の財産権を制限することを認めた本改正法は憲法違反である。

この改正法の経緯および追加された条項について検証することなく、後の平成3年の借地借家法(16)に引き継がれることとなった。